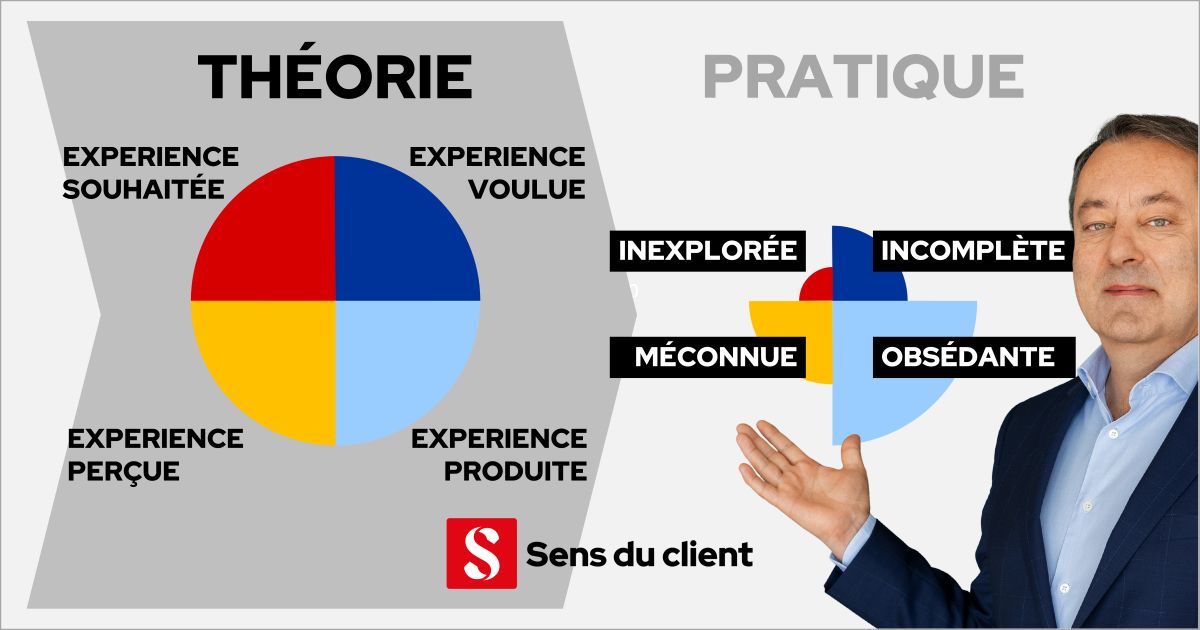

Vous connaissez peut-être le cycle de la qualité, un schéma sous forme de camembert qui repose sur quatre stades clés permettant de comprendre et de manager la qualité. Ces étapes sont essentielles pour aligner l’offre d’une entreprise (ses produits, ses services) avec les attentes de départ et les perceptions finales des clients.

C’est une visualisation imbattable du fait de sa simplicité. J’ai transformé il y a 3 ans ce schéma traditionnel en cycle de l’expérience client en quatre étapes. J’ai l’habitude désormais dans mes conférences de présenter ce schéma dans sa vision théorique (à gauche) et sa vision réelle (à droite). La vision théorique, c’est celle du consultant que je suis devenu. La vision dans la pratique, bien réelle, c’est celle du blogueur et de l’observateur que je suis depuis 19 ans.

Quel est l’intérêt de ce cycle de la qualité transformé en cycle de l’expérience ?

- On comprend facilement que la bonne expérience client résulte d’un bon alignement entre ces quatre stades divisés en deux grandes parties : à gauche le client, à droite l’organisation ou l’entreprise.

- On saisit à quel point la bonne compréhension des attentes est essentielle, dès lors que le schéma commence par la partie qui se trouve en haut à gauche. C’est ma source de motivation pour écrire mes billets de tendance chaque année et faire plus de 50 conférences par an à ce sujet.

- On visualise la mesure de la satisfaction client en tant qu’écart entre l’expérience attendue et l’expérience perçue (les parties rouge et orange du schéma).

- On visualise la mesure de la conformité, réalisée par exemple par des visites ou des appels mystères. Cette mesure est celle qui détermine l’écart entre l’expérience voulue et l’expérience produite en haut à droit et en bas à droite. C’est facile avec ce schéma d’expliquer qu’on a beau être conforme en tout point avec la stratégie, avoir des process robustes, une exécution parfaite, l’expérience perçue en bas à gauche est tout aussi importante.

- Dès qu’on fait tourner cette roue virtuelle dans le sens des aiguilles d’une montre, on comprend que les entreprises doivent ajuster constamment leurs standards, leur production et leur communication pour répondre aux attentes changeantes des clients.

Voici une analyse détaillée des quatre stades du cycle de l’expérience client avec le comparatif entre théorie et réalité.

L’expérience attendue (les attentes des clients).

THEORIE L’expérience attendue correspond à ce que le client imagine ou espère avant d’acheter un produit ou de recourir à un service. Basée sur les besoins, désirs et attentes du client, cette phase initiale est influencée par les expériences passées du client, les standards du marché et les offres concurrentes, la réputation et l’image de marque de l’entreprise. C’est le commencement du cycle, le point de départ.

REALITE Je prétends que cette phase est trop souvent inexplorée. Je suis souvent choqué d’entendre dans certaines entreprises « Encore faudrait-il savoir ce que les clients veulent… ! ». Parfois, la connaissance des clients et de leurs attentes n’est pas bien partagée. D’un point de vue culturel, certaines organisations n’incitent pas leurs collaborateurs à rester connectés avec les attentes du client, ou bien elles considèrent que les attentes spécifiques de leurs clients sur leur marché n’ont rien à voir avec les attentes du client lambda.

L’entreprise peut ne pas bien cerner ce que les clients veulent vraiment, ce qui entraîne une offre inadaptée et une déconnexion avec le marché. J’utilise l’adjectif inexploré car certaines entreprises sont trop centrées sur leur offre et pas assez sur l’évolution des besoins de leurs clients. En outre, cette phase est en souffrance par le fait que les entreprises sont obsédées par leur concurrence directe et pas par la concurrence d’expérience. La concurrence d’expérience, ce sont les entreprises qui ne sont pas dans votre secteur mais qui font vivre une expérience à vos clients qui va forger leurs attentes. Par exemple : la prise de rendez-vous chez Carglass comparée à la prise de rendez-vous dans ma banque. Carglass est le concurrent d’expérience de ma banque.

L’expérience voulue (la stratégie d’expérience, les objectifs de l’entreprise)

THEORIE L’expérience voulue (ou la qualité voulue) est celle que l’entreprise vise à offrir en fonction de sa stratégie, de ses ressources et de sa compréhension des attentes des consommateurs. C’est la réponse de l’entreprise aux attentes, c’est sa stratégie d’expérience, c’est ce que je nomme l’expérience intentionnelle. Elle définit le niveau de qualité produit ou le niveau de service que l’entreprise souhaite délivrer. Simplement, c’est la réponse à la question « que voulons-nous faire vivre à nos clients ? ».

PRATIQUE Même si l’entreprise comprend bien les attentes des clients, elle peut ne pas réussir à les traduire en objectifs clairs et réalisables pour toutes ses parties prenantes. C’est pourquoi je prétends que cette phase est trop souvent incomplète.

Au pire, l’entreprise peut manquer de clarté dans sa vision stratégique : les objectifs sont mal définis ou peu alignés avec les attentes réelles. L’entreprise peut aussi ne pas avoir formulé sa raison d’être, elle peut avoir mal formulé ses valeurs, son style relationnel. Trop souvent, c’est trop compliqué et les collaborateurs de l’entreprise ne comprennent rien ou ne s’y intéressent pas. Une liste de 10 valeurs inopérantes, une raison d’être de plus de 10 lignes, pas de promesse client, pas de style relationnel et chaque service y va de son couplet sur l’expérience client sans rendre service à ceux qui la font. C’est dans cette phase que se joue la réussite de l’expérience car elle reflète les incapacité internes à s’aligner sur une vision claire et partagée. Exemple : le marketing ou la communication continuent à produire des campagnes de publicité qui ne se basent pas sur les attentes réelles des clients, ou bien ils s’évertuent à formuler une promesse qui met la barre trop haute pour ceux qui produisent l’expérience, sans tenir compte des coûts ou des capacités internes. Autre illustration de cette espèce de dissonance interne : les personnes en charge des opérations ou de la relation client interprètent les niveaux de qualité attendus, produisent des process rigides et déconnectés des attentes des clients (et des collaborateurs). Ajoutons enfin le fait que parfois, l’expérience a été parfaitement construite, la stratégie clairement formulée mais elle échoue dans sa transmission aux collaborateurs.

L’expérience produite (La réalité de la production et de l’exécution)

THEORIE L’expérience produite (ou la qualité produite) est celle qui est réellement délivrée par l’entreprise. Elle correspond à la concrétisation des objectifs définis au stade précédent, la mise en œuvre dans la réalité de la stratégie d’expérience. Elle est la résultante de l’efficacité des processus internes et de la gestion des ressources.

PRATIQUE La philosophe Julia de Funès prétend que les process sont les doudous des manageurs. Quant à moi, je dirais que cette partie du schéma est la zone de kiff des entreprises, et qu’elle fait l’objet d’une espèce d’obsession de la part des entreprises. Nous sommes dans la zone de confort si l’on peut dire, le domaine réservé à ceux qui contrôlent, ceux qui mettent en œuvre l’expérience conforme, le parcours processé. Très souvent, dans les entreprises à forte présence de process et à faible taux d’attrition (tiens prenons les banques au hasard), les dirigeants comme les collaborateurs sont persuadés que si l’expérience produite est conforme, les clients seront satisfaits (« Ben on a tout fait comme prévu, je vois pas pourquoi les clients sont mécontents ! », peut-on entendre dans ces entreprises). C’est oublier que l’expérience, comme le montre ce schéma si simple et évident, est équilibrée entre attentes et perception d’un côté et stratégie et réalité opérationnelle de l’autre.

Même si l’entreprise a bien défini et partagé ses standards d’expérience, la réalité de la production ou du service peut être différente. La raison à cela est que le zéro défaut n’existe pas dans le service. Les bugs techniques, les erreurs humaines sont dans le quotidien de l’expérience. C’est dans cette zone que l’on distingue les entreprises qui ne font pas cas de l’imperfection à des fins d’amélioration et celles qui sont très concernées par la détection des irritants et des incohérences du parcours, autrement dit l’écart entre l’expérience produite et l’expérience perçue et l’expérience voulue.

Ainsi, cette zone d’expérience produite peut être revue et interrogée de façon saine. Mon process est-il le reflet de ma stratégie ? Mes manageurs sont-ils capables de s’affranchir des règles, peuvent-ils les faire évoluer ? Que vaut le parcours que j’impose à mes clients ? Ai-je consacré suffisamment de ressources à la formation des équipes ? Mes partenaires et sous-traitants sont-ils alignés sur ma stratégie et mes demandes ? Est-ce que mes collaborateurs et mes manageurs souffrent d’injonctions contradictoires (du style : « Le client est au cœur de nos préoccupations, nous voulons être n°1 sur les podiums de la relation client », mais… « Réduisez-moi cette durée moyenne de traitement et ne me demandez pas d’embaucher pour gérer les réclamations ».) ?

L’expérience perçue (L’expérience réelle du client)

THEORIE L’expérience (ou la qualité) perçue est celle ressentie et jugée par le client après son expérience avec le produit ou le service, ses interactions humaines et les interface digitales sur lesquelles il est allé. Elle dépend des opinions subjectives du client, de son ressenti, de sa perception, autrement dit de son expérience. C’est dans cette partie que l’expérience se joue car c’est le centre des émotions.

REALITE La perception du client est votre réalité, ce n’est pas moi qui le dit mais une consultante américaine avec justesse (voir ma vidéo de citations). Qui dit expérience dit émotion, qui dit émotion dit perception, qui dit perception dit écoute. Je prétends que cette partie du schéma est encore trop méconnue. Il suffit de penser à la construction de la plupart des baromètres de l’expérience client : des chiffres sans verbatim, des analyses sans étude des expressions spontanées, du quantitatif et pas de qualitatif, du rationnel et pas d’émotionnel… Parfois, rien n’est fait pour qu’on comprenne avec justesse le point de vue du client.

Même si l’entreprise produit un service ou un produit conforme à ses standards, la perception du client peut être différente. Une promesse de marque trop ambitieuse qui crée une déception, des différences de qualité de service entre canaux de contact et points de vente, des process exécutés sans discernement, un niveau de prix incohérent avec la réalité du produit ou du service… On comprend facilement que l’arbitre, c’est la perception du client.

J’ai l’habitude de dire que l’objectif du design d’expérience tel que je le pratique pour certaines entreprises, c’est la réduction de la distance entre la stratégie et la perception. C’est la question centrale : « Est-ce que mes clients perçoivent mon intention ? »

La clé de la réussite de l’expérience client : l’alignement.

Une entreprise performante en expérience client doit s’assurer que chaque stade de ce cycle est cohérent avec les autres, elle doit continuellement ajuster ses processus en fonction des retours des clients et des évolutions du marché.

- L’expérience attendue doit être explorée et bien comprise par toutes les parties prenantes.

- L’expérience voulue doit être complète, au sens de définie simplement et partagée à tous.

- L’expérience produite doit être fidèle à la stratégie et soumise à la perception. L’obsession doit changer de camp !

- L’expérience perçue doit correspondre à la promesse faite au client, elle doit être le juge de paix, l’arbitre de la stratégie d’expérience. Elle doit être connue de toutes et de tous pour pouvoir constituer un repère, une routine, une boussole !

J’espère vous avoir éclairé sur ce schéma qui me tient à cœur et que je présente désormais presque systématiquement dans mes conférences depuis sa publication en 2022 dans mon exercice de tendances.

1151ème billet signé Thierry Spencer, conférencier, créateur du blog Sens du client, consultant et co-fondateur de KPAM Next, auteur du récent livre « Merci, petites et grandes histoires de l’expression de la gratitude« .

Mon livre blanc des tendances client 2025 qui vient de sortir est en téléchargement gratuit en suivant ce lien.