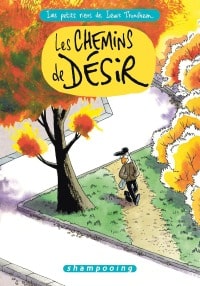

Je suis un admirateur inconditionnel de Lewis Trondheim, auteur et dessinateur français de bande dessinée, qui a signé un album dans sa collection « Les petits riens » intitulé « Les chemins de désir ». Passionné par cette belle expression, j’ai eu l’idée d’en faire une tendance pour l’année 2025.

Un chemin de désir, qu’on nomme aussi une ligne de désir, est un terme utilisé par les urbanistes, les géographes ou les architectes, qui désigne un chemin formé par le passage répété de piétons, cyclistes ou animaux. Leur présence met en lumière un aménagement de l’espace urbain mal pensé. Ces chemins se forment spontanément par l’érosion, lorsque des individus privilégient un itinéraire qu’ils jugent plus direct, pratique ou intuitif que celui prévu par la conception initiale d’un espace (comme sur le dessin de Lewis Trondheim ci-dessus). Ils reflètent ainsi les besoins concrets des usagers, souvent en décalage avec les plans conçus par les urbanistes.

En Finlande par exemple, les urbanistes visitent les parcs immédiatement après des chutes de neige, lorsque les chemins qui existent ne sont pas visibles et que les usagers ont fait leur chemin intuitif. On nomme ces chemins « snowy neckdown », qu’on pourrait traduire en français par « trottoirs spontanés ».

Les chemins de désir dans l’expérience client

Le parallèle avec le design d’expérience client est facile. Le chemin de désir symbolisant une adaptation naturelle aux besoins réels plutôt qu’aux plans imposés, s’inspirer des chemins de désir dans l’expérience client, c’est accepter que le client est co-créateur de son propre parcours. Les entreprises qui observent et s’adaptent aux chemins de désir optimisent à la fois l’expérience client et leur performance.

Dans l’expérience client, ce concept m’inspire fatalement plusieurs parallèles :

- L’expérience client suit son propre chemin. Les clients ne suivent pas toujours le parcours idéal défini par l’entreprise. Ils choisissent les canaux, les interactions et les solutions qui leur conviennent le mieux, indépendamment des règles et process prévus.

- Écouter les signaux faibles pour ajuster l’offre. Observer où les clients tracent leur propre parcours permet d’identifier des besoins non couverts, de nouveaux parcours correspondant à leurs attentes.

- Simplifier plutôt qu’imposer. Les chemins de désir apparaissent souvent parce que les parcours existants sont perçus comme trop contraignants. Ca signifie qu’un processus trop rigide pousse les clients à contourner les règles.

- Laisser une part d’auto-appropriation, de liberté au client. Les clients aiment façonner leur propre expérience et avoir une certaine flexibilité dans leurs interactions avec la marque.

Un désir de relation

- Un désir contrarié. 71% des Français sont d’accord avec l’affirmation « Les marques cachent volontairement leurs coordonnées pour ne pas être contactées », selon la plus récente édition de l’Observatoire des Services Clients.

- Un client empêché. Selon cette même étude, 51% ont renoncé à contacter un service client. En comparaison avec nos voisins espagnols, allemands, britanniques et italiens, les clients français déclarent aux deux tiers d’entre eux que la raison du renoncement est l’effort à fournir, plus exactement « C’est trop compliqué d’arriver à les joindre » (65% de taux d’accord). Près d’un Français sur deux déclarent ne pas pouvoir joindre les services client par téléphone et 28% par email ou via un formulaire sur internet. A chaque fois, nos concitoyens sont en tête dans cette étude internationale.

- Un désir d’interaction humaine immédiate. Vos clients veulent vous parler : 77% d’entre eux s’attendent à interagir avec une personne immédiatement lors qu’ils contactent une entreprise, selon la 6ème édition de l’étude de Salesforce State of the connected customer.

La joie, une émotion désirée par les clients

« Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? » se demande Frédéric Lenoir dans son livre La puissance de la joie. La joie nait dans l’expérience client de différentes façons :

- Par la personnalisation et l’attention. Le temps accordé à comprendre les besoins et préférences du client, les moments de surprise, les cadeaux inattendus, les remerciements. 49% des Français ont été surpris positivement, au moins une fois, par une marque dont ils sont clients en 2024, vs 29% en 2023 (Source : Brc 2024 Baromètre de la reconnaissance client 4e édition)

- Par la qualité de l’interaction. Un service client attentionné, des interactions simples et intuitives, et une résolution rapide comme empathique des problèmes. 73% des clients sont d’accord en 2024 avec cette proposition : « La plupart des entreprises me traitent comme un individu et pas comme un numéro », vs 39% en 2023 (Source : State of the AI connected customer 7th edition)

- Par les connexions émotionnelles authentiques. Les interactions qui génèrent du plaisir, les expériences dépassant les attentes initiales. 23% des Français (soit la plus forte proportion des cinq pays étudiés) déclarent que « La qualité de la relation à distance était en dessous de ce qu’ils attendaient ». Cette proportion est la même dans les relations en face-à-face avec 22% de nos concitoyens qui se déclarent déçus, à comparer au chiffre de 8% en Allemagne (source : Observatoire des services client pour Elu service client de l’année 2020).

En écrivant mon nouveau livre « Merci, petites et grandes histoires de l’expression de la gratitude », j’ai été conforté dans l’idée que la gratitude et la reconnaissance étaient de puissants leviers de satisfaction client et des attentes parmi les plus fortes. J’y cite deux chiffres :

- 77% des clients apprécient que les marques leur montrent de la reconnaissance, selon une étude réalisée par la banque canadienne TD Bank qui a fait du « merci » sa marque de différenciation et à qui je consacre plusieurs encadrés dans mon ouvrage.

- En regard de cette statistique, j’ai fait un sondage sur mon blog au mois d’octobre dernier (dans mon billet 7 bonnes raisons de dire merci à ses clients) dont les résultats m’ont appris que seulement 20% des répondants avaient le souvenir d’avoir reçu ou entendu (en tant que cliente ou en tant que client) un beau remerciement de la part d’un professionnel ou d’une entreprise ces derniers mois ?

Le client ne veut pas seulement être entendu, il veut être compris, respecté et reconnu. À l’image des chemins de désir qui dessinent spontanément les trajets les plus intuitifs, l’expérience client devrait s’adapter aux attentes naturelles plutôt que de les contraindre. Ce désir d’autonomie, de simplicité et de relation humaine est une opportunité pour les entreprises qui savent écouter. Reconnaître ces désirs, c’est non seulement faciliter l’interaction, mais aussi cultiver une relation authentique et gratifiante. Car au bout du compte, le désir du client n’est pas seulement fonctionnel : il est aussi émotionnel.

1148ème billet signé Thierry Spencer, conférencier, créateur du blog Sens du client, co-fondateur de KPAM Next et auteur du livre « Merci, petites et grandes histoires de l’expression de la gratitude« .

La rubrique Tendances client vous donnera accès à mes billets de tendances.

Vous retrouverez bientôt ces tendances sous forme d’un livre blanc sur le site de KPAM.

Vous pouvez également découvrir ci-dessous la vidéo de présentation de la conférence du mois de décembre dont les partenaires étaient Comearth, KPAM et SmartTribune. Vidéo réalisée par ANews Expérience client.

J’ajoute ici une définition pour clarifier mon propos.

Qu’est-ce qu’un chemin de désir ?

Un chemin de désir, appelé aussi « chemin de désirabilité » ou « ligne de désir« , désigne un sentier formé spontanément par les déplacements répétés des personnes (à pied ou en vélo) ou des animaux, souvent en dehors des voies prévues ou aménagées. Ces chemins émergent naturellement par érosion, lorsque des individus cherchent à emprunter une route perçue comme plus directe, plus pratique ou plus logique que celle imposée par la conception initiale d’un espace. Ils incarnent l’expression des besoins réels des usagers, souvent en contradiction avec les plans élaborés par les urbanistes ou architectes.

Ce phénomène est particulièrement visible dans les espaces publics, comme les parcs, où des sentiers apparaissent sur les pelouses ou à travers des zones non prévues pour la circulation. Par exemple, de même, dans un espace enneigé, la neige tassée par les pas des piétons peut révéler ces itinéraires improvisés, un phénomène étudié sérieusement par les urbanistes finlandais. On nomme ces chemins des « snowy neckdown », qu’on pourrait traduire en français par « trottoirs spontanés ».

Les chemins de désir traduisent souvent une recherche d’efficacité. Ils mettent en lumière des trajets que les individus jugent intuitifs ou nécessaires pour simplifier leurs déplacements. En ce sens, ils deviennent un outil précieux pour les urbanistes et les designers, qui peuvent s’en inspirer pour ajuster leurs aménagements et mieux répondre aux attentes des utilisateurs.